Emtar Technologies加拿大6G芯片近期流片成功, 报道如下:

https://www.thecanadianpressnews.ca/businesswire_press_releases/emtar-demonstrates-intelligent-wireless-system-for-6g-non-terrestrial-networks/article_b88cba20-72ad-520c-8fe4-b48ea8f1371e.html

https://financialpost.com/pmn/business-wire-news-releases-pmn/emtar-demonstrates-intelligent-wireless-system-for-6g-non-terrestrial-networks

https://techchunksdaily.com/emtar-6g-ntn-chip-global-connectivity/

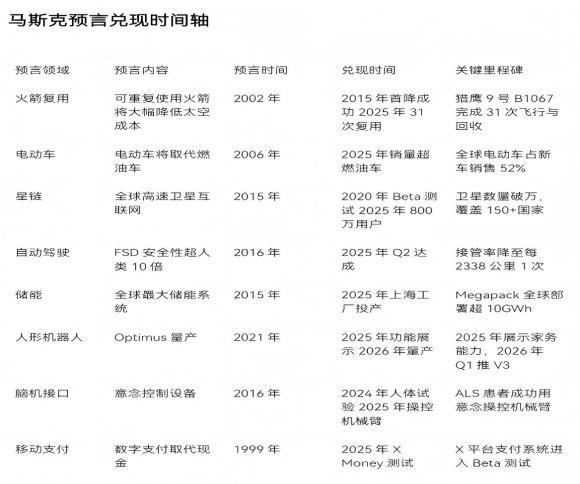

问 6G时代离我们还有多远? 未来可能带来哪些颠覆性变革?