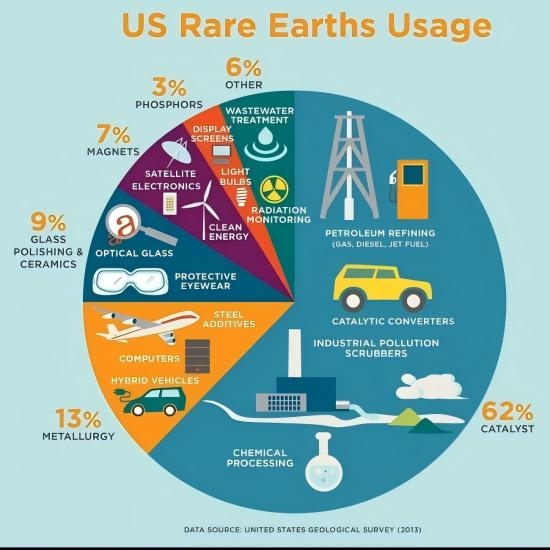

中国稀土新规 让美国震惊的背后

在特朗普调停巴以、沉浸于“和平缔造者”的光环之际,中国出台的稀土出口管制新规抢占了全球关注度。中国展现了坚定的立场,并就外界关切及时回应,将稀土出口管制的合规性同美国单边技术封锁禁令区别开来。特朗普由起初的“怒不可遏”和100%关税威胁,逐渐转向温和,以此安抚市场情绪。美国副总统万斯希望中国“保持理性”,美国财长贝森特重申特朗普希望在韩国APEC峰会期间与中方会晤,显现出美国对华姿态由强硬转为克制。贝森特13日对外释放缓和信息称双方沟通重启,紧张局势“已明显降温”。