日新月异的微通道液冷板技术

一、引言

近日液冷板这个赛道可为是日新月异,新技术、新产品、新资讯层出不穷。之前单相液冷板最新消息散热性能刚刚突破2000W,就在上周Alloy Enterprises 宣布其直接芯片液冷板实现重大突破,以PG25为冷却工质、入口温度44℃、流速仅4L/min的测试条件下,散热性能达到4350W。

而这周美国EMCOOL公司宣布推出专为AI数据中心应用量身定制的芯片级微流控冷却解决方案——Everest系列产品线,散热性能达到5000W。

可以说目前热管理最火热的话题就是利用微通道或者微流体技术直接给芯片洗冷水澡降温,这也是未来超高功率芯片散热的必然趋势,所以今天咱们就通俗易懂的浅谈一下微通道冷板技术(MLCP)。

二、什么是微通道冷板技术(MLCP)

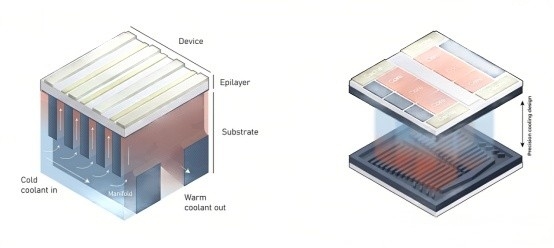

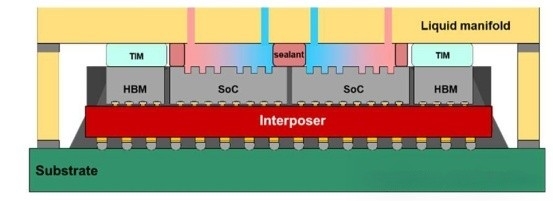

简单来说其实就是把冷却结构做到芯片的盖板上面,在盖板内制造很多微小的流道,就像咱们人体的毛细血管,又或者像树叶的筋脉一样,使冷却液能够贴着芯片GPU表面把热量带走,所以他比传统的单相液冷板要高效很多、也紧凑很多。其实相比于传统的芯片散热,核心的原理减少了界面热阻的影响,缩短传热路径50%以上,散热效率提升4-7倍,使得冷板能够更高效的将芯片的热量带出去。

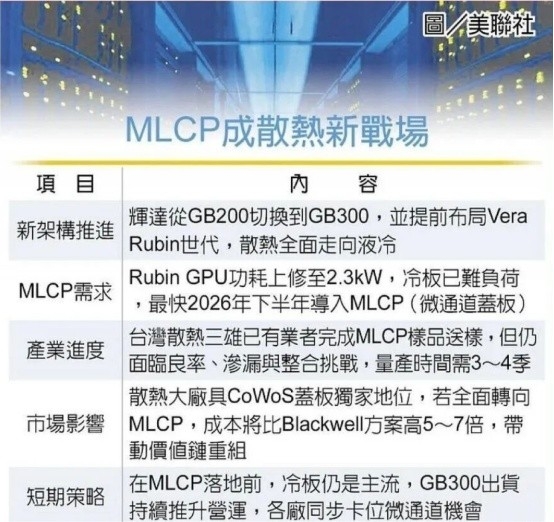

英伟达之前也对外宣称计划在2026年下半年将开始在Rubin GPU 2300W上大规模使用MLCP技术,而且也给出个清晰的供应链版图

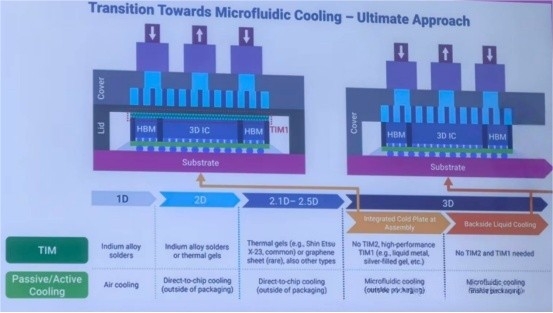

微通道冷板的技术方案分类

1 第一种方案就是台积电提发布的,就是直接在芯片上用激光雕刻出微通道,然后再加上金属盖板封起来形成一个完整的流道,这种方案的散热效率是非常高的,但是难点在于冷却工质与金属直接接触之后会有金属离子析出,芯片内部就会有短路的风险,所以他对绝缘密封的涂层要求非常之高。

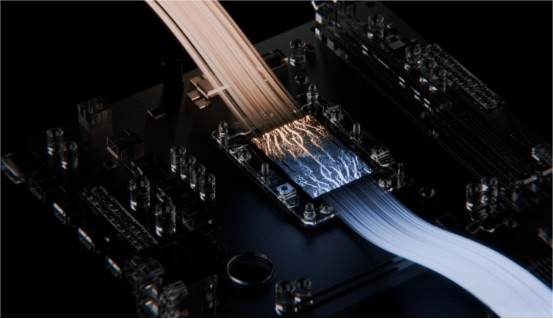

2 第二种方案就是Intel提出的,利用铟片做焊料,把微通道冷板与芯片焊接到一起,形成一个完整的通道,这个方案好在工艺比较成熟,很早之前就有人在做了,现在Cooler Mster已经在给Intel送样小批量验证了。

3 第三种方案就是微喷射法,顾名思义,就是在芯片盖板上做微通道后,将冷却液直接对着芯片表面喷射液体,靠液体的蒸发来带走大量热量。这个方案主要还是在高校和科研院所的实验室里研究,它的难点是结构非常复杂,目前技术还是非常难控制的。

目前来看第一种方案的难度太大,还在不断完善中,可能只有芯片的功耗超过3000W以上才会去考虑使用。而目前芯片像英伟达最新的Rubin GPU可能功耗在2000W左右,各大散热厂家都比较倾向于第二种方案,因为它的可靠性更高、加工难度相对低一些、量产可能性更大;就拿第二种方案中的焊接工艺来说,目前主流的焊接工艺是真空钎焊,焊接工艺非常成熟,而焊接效果非常好,也容易量产化。

三、微通道冷板技术(MLCP)的目前现状与未来发展

目前MLCP的技术成熟度和实际应用的到底如何?

小编据台湾省一些散热大厂的朋友了解,其实到今年8月下旬,英伟达才和台湾省的一些散热大厂和外资厂家开过一系列的内部讨论会,才开始密集的讨论英伟达下一代Rubin GPU可能会采用微通道冷板技术。从技术成熟度来看目前最成熟的还是单相冷板技术,双相冷板和浸没式液冷紧随其后,MLCP技术目前成熟度还不高,基本都还在研发阶段,还需要一段时间来沉淀。那产业链方面大家都认为可能要等到Rubin Ultra 的时候MLCP技术才有可能真正的起量,虽然MLCP技术的制造和密封难度都加大了很多,成本也比一般液冷板要高出10倍,但是其散热性能可以达到传统冷板的4-7倍,导致目前无论是做IC盖板的厂家还是做液冷板的厂家都在全力以赴的研发MLCP技术,都想快速抢占这个高端应用市场的高地,所以像台湾省的台积电、奇宏AVC、讯强Cooler Mster、健策等老牌散热厂家都在加快布局。作为未来芯片散热的技术储备,最终还是要看谁家能率先做出可靠的并且可以量产的产品出来。

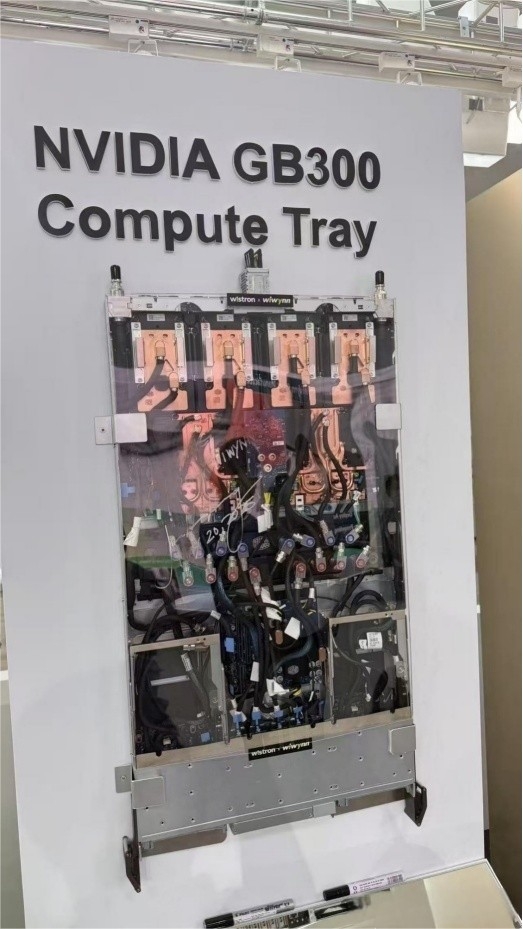

像目前高功率芯片比如GB200和GB300,单卡的功率都超过1000W了,风冷肯定是完全不够用了,所以大家目前都是全面转向液冷,而微通道技术属于目前液冷散热最前沿的发展趋势,还都在测试和检测中。GB300用的是小型的液冷板,GB200用的大型的液冷板,目前液冷板的结构和材料其实大同小异,主要就是在冷板里面的流道设计做文章,会通过增加流动面积、流体流速等配合水冷头来把芯片热量高效的带走。

微通道冷板的制备难点

1 加工精度:微通道冷板中的微通道尺寸是非常小的,只有几十微米,这个对加工精密度的要求非常之高。

2 洁净度:微通道冷板加工过程的洁净度要求极为苛刻,一般液冷系统要求达到10万级洁净度标准,那微通道冷板的洁净度要求肯定要比一般液冷系统高出更多;因为微通道尺寸很小,一旦有异物哪怕是一点点连肉眼也看不到的异物都会引起微通道堵塞,这样就会大大降低换热效率,甚至直接损伤芯片。所以微通道冷板整个制造和环境管控方面的难度都是指数型上升的。

3 大规模量产难:目前的技术工艺非常难实现大规模生产,生产工艺和路线都需要重新梳理和优化改进,特别是芯片和微通道的焊接精度和洁净度要求极高,整个生产的能耗和成本也非常高。

微通道冷板技术的出现也带火了3D打印的新应用市场,3D打印技术和微通道加工可谓是绝配,3D打印技术优势就在于可以做出更复杂、更精细的结构,也可以更灵活的优化冷板内部的流道,而且它的定制化能力也很强,想做出什么样的结构形状都能轻松实现,比如之前Corintis发布的仿生结构的微通道冷板,就非常适合3D打印技术来制备,而最近Alloy Enterprises和美国EMCOOL公司的微通道冷板新产品也都使用了3D打印作为制备技术。不过目前3D打印技术在微通道冷板市场还属于一个前期研发阶段,主要还是打样和送样,而且制造效率和量产能量还是很有限的,还需要在沉淀沉淀。

目前像GB300上用的液冷板是铲齿工艺的液冷板,原材料主要是铜材,在制造工艺和精度方面都非常成熟。英伟达最新Rubin系列的芯片散热主要还是以液冷板为主,它在整个液冷板系统里面是极力的避免铜和铝的直接接触,因为铜和铝之间会产生电势差,有了电势差就会造成电化学腐蚀,影响整体模组的可靠性和耐久性。

小编有大致咨询了一下微通道冷板主要零部件的价值分部,像一个一层托板做成微通道结构价值大概在3000-5000美金左右,那合成一块微通道冷板大概价值在30000美金左右,一个液冷板里面的TIM材料大概在20美金左右,水冷头大概在200美金左右;整体来说其实是非常昂贵的,但是散热性能是传统液冷板的4-7倍,这个性能价值是未来高算力芯片迫切需要的。

目前小编了解到国内微通道冷板厂家像英维克、中石科技、鸿日达等厂家都已经开送样给英伟达和Intel,而像台湾省、美国等国外厂家如台积电、奇宏AVC、讯强Cooler Mster、健策、Intel、Corintis、Alloy Enterprises和美国EMCOOL公司等厂家布局更早一些,目前也都实际的产品出来。其实这个技术大家都明白,懂行的一看也都知道,但是差距就在于像Intel、台积电这样,既是芯片制造厂家,又同时在做芯片散热方案,它可以做更多芯片封装的工艺积累和实践机会,他们会有大量的实际量产经验和数据积累,以及他们在实际量产过程中遇到的各种工艺难题去解决的能力,要比国内从零开始要有优势的多;而国内的高校和研究机构还是停留在实验室中,能够小批量做出样品,生产数据的丰富性和量产经验还是有很差距的。

四、总结

微通道冷板技术(MLCP)作为液冷散热的终极方案之一,给大家带来的非常多新思路和新方向。

而小编个人觉得这一切的罪恶源头都在于“界面热阻”的问题,微通道冷板技术(MLCP)出现也是为了缩短传热路径,降低界面热阻,让芯片的热量能够搭上高铁快速的传出去。不过目前微通道冷板技术(MLCP)的可靠性还有待考察,整体的制备工艺和设备精度还需要不断完善。不过如今散热技术高速迭代更新的时代,各种新型方案也是日新月异,相信很快微通道冷板技术(MLCP)将会被真正应用起来,让我们一起期待明年英伟达Rubin系列到底会不会上微通道冷板技术(MLCP),咱们拭目以待!

平台声明:该文观点仅代表作者本人,001can.com 信息发布平台 仅提供信息存储空间服务。