“太空输电”是指将太空中发的电,通过无线能量传输技术(微波、激光等)传送到地球。

听起来有些科幻,因为这个想法正源于科幻小说。

1941年,美国科幻小说作家艾萨克·阿西莫夫在短篇小说《Reason》中描述过这一场景:利用空间站的电池板捕捉太阳能后,通过微波光束将其传输到各个行星。

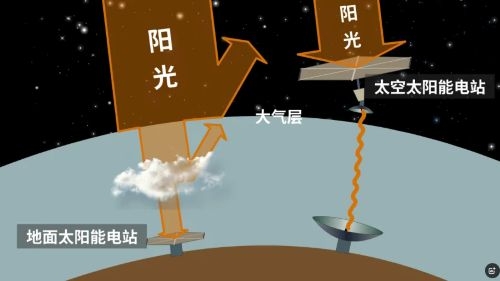

太空输电示意图,引自科普中国

相比地面光伏电站,“太空输电”可以避免太阳能电池“看天吃饭”以及大气层对阳光的削弱作用,大幅提升发电效率。据估算,太空中同样面积的太阳能电池板的发电量是地面的几十倍。

近年来,“太空输电”竞赛持续升温。

美国太阳能初创公司Aetherflux计划在2026年发射首个低地球轨道示范卫星,将太阳能直接收集,并通过激光传输到地球上的“地面站”,实现人类首次从太空向地球传输电力,现已融资6000万美元,并得到美国军方的支持。

英国Space Solar公司计划在3.6万公里高空打造直径1.8公里的“仙后座”空间站,利用数百万颗覆盖太阳能电池板的卫星来收集太阳光,通过约10亿个天线向地球传输能量,获得了英国政府的资助。

欧洲空间局于2023年1月启动了SOLARIS预先研发计划,计划在三年内投入6000万欧元,专注于太阳能电池、能量转换器、空间机器人等核心技术的研发,为未来的在轨验证奠定基础。

中国的空间太阳能电站系统项目叫“逐日工程”,规划分“三小步”(地面/浮空试验、空间电能管理、天地无线能量传输试验)和“两大步”(MW级试验验证、GW级商业电站),目标是到2030年,把兆瓦级的试验电站送到地球同步轨道;到2050年,建成可以商用的吉瓦级电站。

除了能源的“天地传输”,“天天传输”也在探索,可以视为“天电地用”的容易版本。

2025年11月,美国Star Catcher公司用1.1千瓦激光束,将能量精准传输到数百米外的光伏阵列,打破了今年6月美国国防高级研究计划局(DARPA)创下的800瓦的激光束发射功率纪录。

这项技术可以满足轨道侧用电需求:通过聚光系统捕捉太阳能,然后通过高精度的波束将电力直接传输给卫星。通过这种“太空对太空”的能源中继,卫星可以摆脱沉重的电池板,将更多的质量分配给有效载荷。

不管是穿越大气层输电还是“太空对太空”送电,均面临着成本挑战。根据2024年NASA评估报告,太空发电站的发电成本高达0.6亿美元/度,是地面太阳能电站的12~80倍,主要贵在火箭发射。

此外,规模化部署太空发电设施将带来轨道拥挤问题和碎片碰撞风险,无线能量传输技术也面临着前所未有的监管挑战。

问 太空AI算力中心 能源来自哪里?